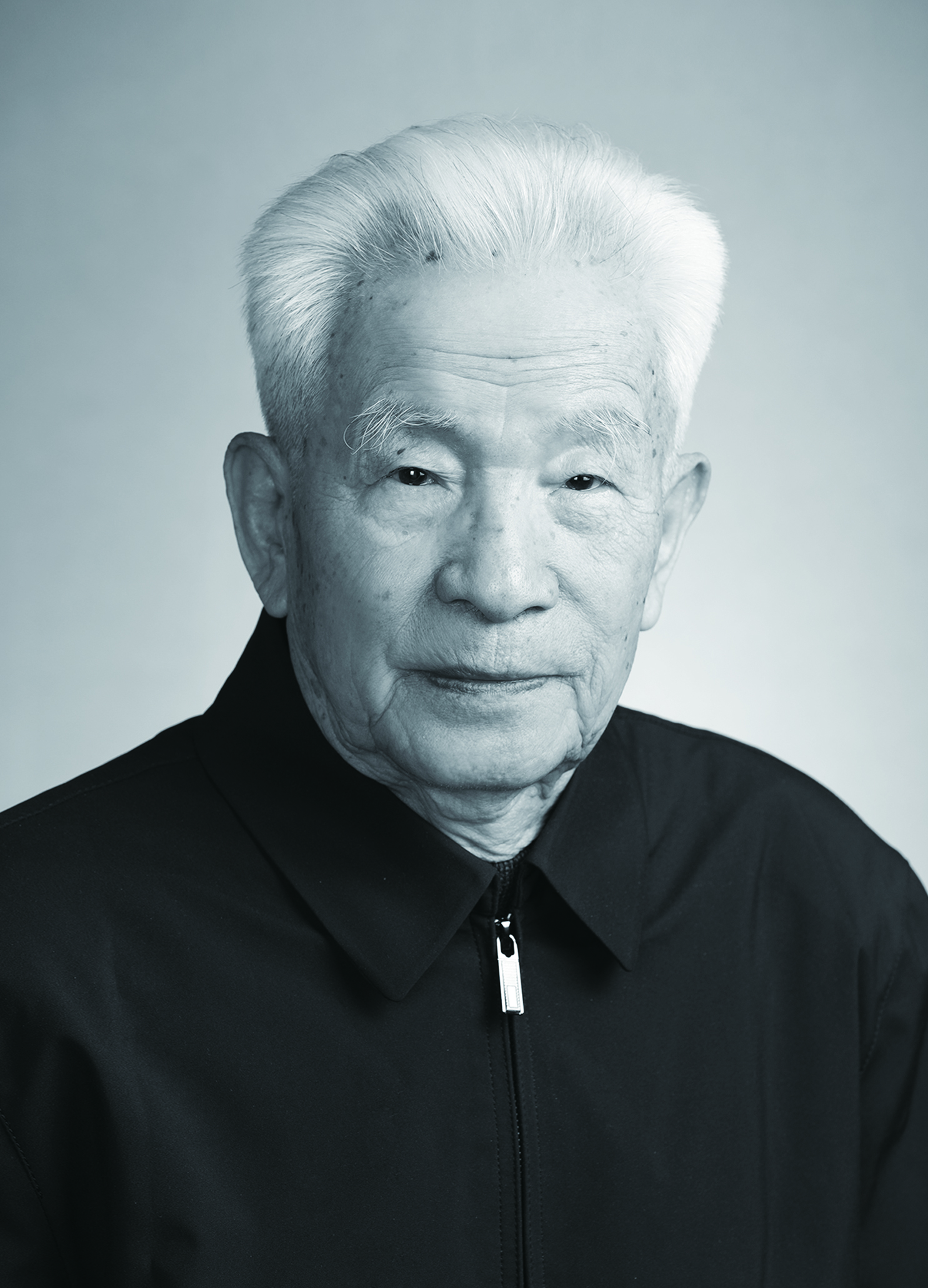

作者简介:

冯宝胜,我校留苏预备部1959级校友。1960年8月,被派往朝鲜留学。1965年4月金日成综合大学毕业后被分配在中国驻朝鲜使馆。1971年2月起在中国科学院外事局主管中朝两院合作工作,至1999年8月退休。曾荣获朝鲜政府颁发的国际科技合作奖。

1959年9月,我考入了北京外国语学院留苏预备部——这是留学生赴苏联留学前学习俄语的、有别于北京外国语学院俄语系的一个特别部。

五六十年代,我国派往苏联学习的留学生比去哪一个国家或地区的都多。出国前,他们的俄语水平参差不齐。因此,在留苏预备部学习的时间也长短不一。我在留苏预备部学习的一年,与来自全国各地的同学们紧张读书,和睦相处,留下了难以忘怀的记忆。

记得,在第一次师生见面会上,学院领导请来了国家科委主管留学生工作的科技干部司司长艾大炎给我们做报告。他对我们说,欢迎并祝贺你们来到外院二部读书!我知道,此前你们在自己的学校里都是优秀生,这次高考又都考成了新科状元,值得祝贺。但这仅仅是个开始,今后要走的路还很长,“高、精、尖、缺”及我国空白技术还等待你们去学习。一定不能骄傲。希望你们今后继续努力,成为“政治坚定、业务精通、作风正派、身体健康”的新型国家建设人才。大家听后很受鼓舞,一致认为,国家对我们的期望目标已经明确,必须从现在开始,努力学好外语,将来建设国家。

在留苏预备部,开学伊始就把学习放在第一位。六十年代,是“红”、“专”辩论不断、政治运动连绵的时代。而留苏预备部领导明确告诉我们:你们现在的任务是学习,是学好外语,将来出国学习科学技术,回国报效国家。所以,学校为我们营造了一个非常宽松的学习环境。配备了教学经验丰富的老师,开设小班授课,读听说写并进,利用各种方式,如试听俄语录音、放映俄语电影,提高我们的俄语水平。我们则抓紧时间读书。学习气氛很浓。令我们意想不到的是,第一节课老师就用俄语讲课。我们在高中阶段,学习的也只是有限的单词和简单的语法。自然听不懂用俄语讲课。同学们都懵了。一堂课下来,大家什么也没有听懂。我们向老师提议:可否初期阶段用中文讲课?老师说:这一关你们早晚要过。早过比晚过好。你们就耐着性子听吧。老师不但没有接受我们的提议,反而加快了课文的进度和分量。老师的目标是,经过一年的预备,到国外,不但要在生活上过关,而且要能顺利进入大学一年级。在这种形势下,我们只好硬着头皮紧跟。后来我们想出了一个办法,就是加强预习,即把明天老师要讲的课程,包括单词、语法、长短句甚至内容基本读懂,带着“预习”去听课。这样听课轻松多了。不到半年,我们就习惯听老师用俄语讲课了。

在当时的形势下,能把学习放在首位是很可贵的。我们的学习成绩上升很快。多数同学能够用俄语转述课文内容。优秀者还敢于和苏联专家对话,为此,大家都很高兴,彼此都有自豪感。

与把学习视为重点相比,学校对学生管理却比较宽松。不设班主任。学校只为每班指定一名班长,作为学校和学生的联络员。不考试,不留作业,学习问题都在课上解决。学习全凭自觉,无人监督。除俄语之外,没开设其他课程。没有专职体育老师,体育课上的运动项目由自己选择。晨练由班内推出的一人把大家召集起来跑步或做操。

政治学习时间安排得不多,记得只有二次,一次是传达捍卫“三面红旗”,反对右倾机会主义,正确对待群众运动。另一次是传达反对文艺界的不正之风。当时也不知有什么背景。没有花费很多时间深入讨论。

部领导为了使我们健康成长,还给我们安排了一些有意义的活动。主要的活动有两次。一次是参加国庆10周年庆典。大家都把参加庆祝建国10周年大庆当作组织对自己的最大信任,感到十分光荣。十一那天,我们大约凌晨4点起床,简单吃过早餐,带上干粮(馒头、咸菜、火腿肠),乘坐捷克进口大巴去西单,然后步行到天安门广场。下午活动结束后,回鲍家街中央音乐学院稍作休息,晚上到天安门广场观看烟花、欢快跳舞。

那一天,外院二部大学生都参加了天安门组花,即组国徽图案,手持红花或黄花,在国旗杆南侧席地而坐,看着指挥旗帜,摆动手中彩花,变换多种图案。还有一个大约40人组成的小队,由二部团总支书记毕梦令从二部选出,他们身体魁梧健壮、动作协调灵活。这个小队站在前面,不断挥舞彩旗,营造欢乐的节日气氛,效果极好。十一前,大六班聂继光同学(二部团总支宣传委员)曾召集他们开过几次会,布置注意事项。

庆祝大会结束前,全体涌向天安门金水桥,看见了毛主席和其他我国家领导人。实现了最大的愿望,不断激动高呼“毛主席万岁!”另一次是请时任共青团中央第一书记来校作报告。听说第一书记要来外院,大家都兴奋异常,因为大家知道,第一书记当时是学生领袖,是毛主席身边的人,便早早地站在西院甬道两侧列队欢迎,他刚一下车,就被同学们簇拥起来。那天很热,他在讲台上扇着扇子,说,天太热,我们可不可以到外面凉快一会?见大家不动,他就主动走下讲台,领我们在西院内走了一圈。边走边与同学们聊天。聊天的内容都是家长里短,山南海北。同学们也都无拘无束。回到会场,他说我只给你们讲45分钟。同学们以热烈的掌声欢迎第一书记给大家作报告。他讲话非常幽默。他说,来到你们中间,不显得我的个子小;站在外国人面前,我的个子就显得小了,他们与我握手时,不得不向我低头(众笑),而我又不得不昂首。你们到国外可不要向外国人低头,因为你们是新中国青年的优秀代表。大小,不能看个子,而要看脑子(他指指自己的头)。我希望你们快些往自己的头脑里装些智慧,现在是外语,将来是外语加科学技术,以后为国家做事情。未来几年,我们国家需要千千万万个懂得一国外语乃至几国外语的人才,世界的情况要通过你们去了解,国家的建设要靠你们去完成。希望你们学好外语,学好科学技术。国家时事可以关心些,但我不主张天天花很多时间围绕时事转。懂得些马列主义基本原理,不迷失方向就可以了。45分钟的报告时间到了。第一书记起身:“我再讲最后一句,希望你们不要因为吃了人家的洋面包而忘记了自己的土包子。”遂转身离席。好一位可敬可爱、平易近人的年轻首长!全体起立,鼓掌欢送共青团第一书记。他的讲话诙谐潇洒,热情奔放,意境深远,回味无穷。至今记忆犹新。

在留苏预备部读书的一年,学校对学生的关怀是无微不至的。那时,正值我国三年困难时期,粮食供应最为紧张,大学生的定量也不高,但我们吃得既饱又好,没有饥饿感,因为学校采取了很多措施,比如粗粮细作,即把玉米面、白面和在一起,放些发酵粉,做成发糕,犹如今日的营养品,就很受欢迎。菜也经常花样翻新。与周围几个大学相比,外语学院食堂办得最好,常有其他大学来我院观摩学习。当时学校给我们每月发17.5元伙食费,还有4元零用费,比其他大学都多,足够我们使用。值得一提的是,我们买饭买菜,都自己交钱结算。从未发现差错。同学们都以此为骄傲。学校还给南方部分同学发放过冬棉衣,御寒保暖,他们十分感动,倍感温暖,至今记忆犹新。

在留苏预备部读书的一年,我们的生活丰富多彩。每周六晚,都举行舞会,二部食堂就是舞场,把饭桌推向四周,中央即为舞池,学习跳舞也是为今后出国的需要。学习紧张时,还组织音乐欣赏会,主讲者是郑小瑛等。在四季青公社劳动时,艺术班的同学们还进行宣传鼓动,伴奏者是殷承宗,他拉着手风琴,随着韵律,全身跃动,有模有样,十分风趣。在校内,偶尔还会有小型演出,主角是艺术班的同学们,他们演奏“金蛇狂舞”、“春江花月夜”等高雅曲目,大家最新奇的是近距离观看了大16班赵国政和汪曙云二人跳的西班牙斗牛士舞。还有二部自编的舞蹈。身材姣好、喜欢跳舞的女生,如大八班的孙忆新等就参加了演出。后来他们中的许多人都成为了享誉世界的艺术家。如殷承宗、郑小瑛等。学校还组织我们参观了首都十大建筑。所有这些,都是我们出国前准备工作的一部分,也丰富了我们的课余生活。

在留苏预备部读书的一年,我们还注重学习和继承革命传统。学校有计划地安排我们去大钟寺生产队劳动,有时割麦,有时种菜,有时为果树包桃(防止害虫侵食,用纸把桃包起来)。不定期的周六下午定为劳动日,清理院内角落垃圾,装车运走。六十年代,劳动也是大、中、小学的一门功课,作为继承革命传统教育的一项内容。

五六十年代,留苏预备部培训了一批又一批来自全国各地的优秀人才,他们或是各部门技术骨干,或是新中国成立后国家自己培养的大学生,经过短期语言培训后,送去苏联或其他民主国家留学。学成回国后,他们很多人都成为了国家工业战线、农业战线、科技战线、国防战线、外交战线上的中坚力量,为国家建设做出了杰出的贡献。在留学生派遣史上,北京外国语学院留苏预备部是值得书写一笔的。结业前,学校发给每人一份北京外国语学院留苏预备部59级大学生一年修业期满成绩表。该成绩表因印有北京外国语学院留苏预备部名称及主任朱允一图章,具有特殊意义,值得保存。

(本文荣获“情归北外”校友征文大赛三等奖)