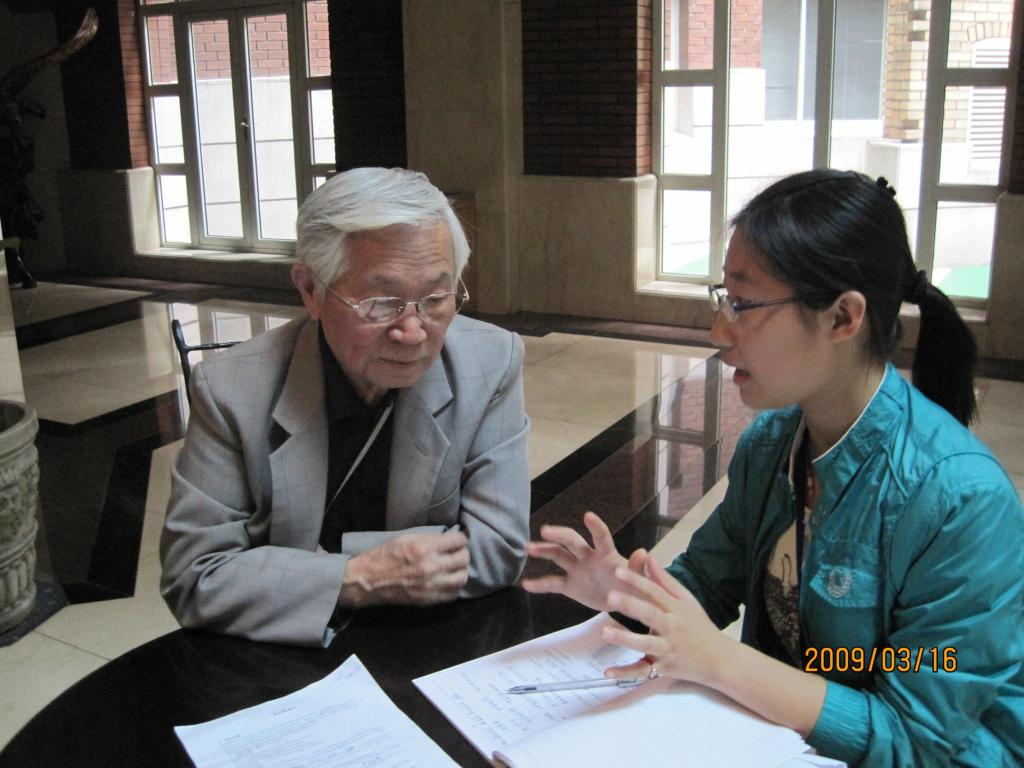

采写/王利婷 任梅梅

黄志良,江苏苏州人。1951年进入北京外国语学院,先后就读于英语系和西班牙语系,毕业后留学古巴哈瓦那大学。1960年起在外交部工作,历任外交部翻译室处长、中国驻古巴经济代表处秘书、中国驻阿根廷大使馆一等秘书、中国驻巴西圣保罗总领事、中国驻尼加拉瓜大使和中国驻委内瑞拉大使。著名外交家和政治活动家,欧美同学会副会长,第五届理事会理事及拉美分会常务副会长,中国国际公共关系协会理事。荣膺何塞马蒂名誉会员称号。著有《中拉建交纪实》等著作。

曾经风雨:黄大使的西语情结

纵使时光荏苒、岁月如斯,但惊人的记忆力、矍铄的眼神和铿锵有力的话语依然展现着一个出色外交官的风采——他就是黄志良大使。

作为北外西语专业的第一届学生,黄大使亲历了当时西语系成长初期的艰难困苦。当回忆起在北外西语系学习的生活时,他感慨良多。

那是爱国主义精神高涨的年代,黄大使和其他一些热血青年一样被分配到北京外国语学院英语专业学习。当时中国政府正致力于与拉丁美洲各国的友好发展事务,但国内西语人才极为缺乏,语言的不通大大加重了外交障碍。于是,党中央决定在北京外国语学院建立全国首个西班牙语专业,从英语系抽调学生专攻西班牙语。黄大使毅然响应党的号召,开始学习西语。

尽管有周恩来等党和国家领导人的高度重视,但师资力量的不足和教科书的匮乏使学习西语相当困难。然而,广大师生迎难而上:没有老师就请苏联的专家,没有教科书就翻译苏联的西语书,他们利用一切能够利用的资源和机会,经过不懈努力,终于突破重重困难,培养了新中国第一批赴拉美工作的外交外事人员,为中拉关系的顺利发展做出了卓越的贡献。回忆起这段往事,黄大使不时地停顿,表情凝重,皆因这段奋斗史凝聚了太多的心酸与汗水。

华丽蜕变:北外与我的外交生活

当谈到在北外的学习生活对自己日后外交工作产生的影响时,黄大使情绪激动。他说,是北外给予他从事外交工作最基本的工具——语言,并且在校的学习生活使他确立了爱党爱国、为人民服务的价值观,这些都为自己日后的外交工作奠定了坚实的基础。对于“外交”和“外文”的区别,黄大使做了深刻的阐释。他说,“外交”重点在“交”字,它与“文”字相比虽然只多“两点”,但这两点包括了坚定的爱国主义思想、敏锐的政策观念、高水平的政治素质、非凡的交往技能和广博的国际知识等。一个具备良好语言功底的人,只有认真地学习,并在外交事务中不断实践,才能真正成长为优秀的外交官。

当问及他当时的理想时,黄大使爽快地回答到:“做外交工作,我们一开始就没在乎过名和利,只是‘人民需要我们到哪里,我们就到哪里’。在自己的岗位上不断努力、不断进取、充实自己、完善自己。”黄大使的一席话集中阐释了那辈人的爱国心境。

今朝归来:细谈北外明天

黄大使在北外68周年校庆的日子里回到了母校,被校园内一派勃勃发展的景象深深触动着。他说Beijing Foreign Studies University这个名号内涵丰富、意义非凡,Studies,表明北外不仅仅是一所教授语言的学校,而是一所致力于国际学术研究、促进国际文化交流、全方位的综合大学。作为“何塞马蒂文化学会”的名誉会员,他非常赞同北外在全球各地开办孔子学院的做法。他认为,这不仅是对拉美地区“何塞马蒂学会”的有力支持,更是一个传播中国文化、促进国际文化交流与发展的绝佳平台。

基于自己是北外西语系的老校友,黄大使对北外西语系的教育发展尤为重视。他说“爱国、团结、勤奋、守纪是西语系的优良传统”。他热切希望,包括西语系后辈们在内的全体北外学子能够将这一传统发扬光大。

短短半小时的采访,记者被黄大使诚挚的爱国热情深深折服。五十年一晃而过,赤子之心永恒不变。