陈嵩生,祖籍河南省济源市,出生于北京,于1962年毕业于原北京外国语学院(今北京外国语大学)英语学院。陈嵩生教授曾是荣毅仁的部下,是中信集团的开创人,参与了中国第一例国企引进外资谈判。他曾担任美国通用汽车公司和奥的斯电梯公司的中国项目总经理等国际知名企业的高层管理人员,并且白手起家,创建了美瑞华国际企业集团、美国ACV集团公司等多个实体,成为美国华人“百人会”首届董事会董事,在美国华人中享有很高声望。作为一名优秀的企业家,陈嵩生教授在1981年移居美国后的20多年里一直致力于开发中美间的经济贸易合作。

3月14日下午,校友陈嵩生教授在阿拉伯语教学楼为我校国际商学院和英语学院的同学带来了一场题为“面对中国和世界新环境下的挑战”的精彩演讲。演讲结束后,应校友办的邀请,陈教授欣然接受了记者的采访。

谈及再次回到母校的感触,陈嵩生说道:“最让感到我惊喜的是现在学校的专业划分:英语学院本身增加了新闻等专业,小语种也增加到了四十多种,学校的教学在向着更广阔的方向发展。并且作为老校友,我很高兴地看到北外不仅在硬件设施方面不断改善,同时也一直保持着严谨以及高质量的教学传统。”陈嵩生还兴奋地表示:“听说学校每年的生源都很好,在各省招生的分数排名也都十分靠前,真是太好了!外院的特点就是把英文放在第一位。我接触过很多北外毕业的学生,他们的外语水平都给人留下了深刻的印象,并因此而受到工作单位的器重。”

陈教授曾经把“游子一腔思乡泪,化做丹心照汗青”作为自己的座右铭,时时刻刻把自己事业的成就与祖国的繁荣昌盛联系在一起。正是出于这种对祖国深沉的热爱,陈教授在致力于中美经济贸易的同时也十分注重中美之间的文化交流。陈教授说:“在刚刚开始推广中国文化时,我们做的是很差的,并不是中国文化差,而是我们向外走的步子太小。现在我们要做的事情太多了,最重要的就是走出去。”在陈教授看来,经济的发展需要以文化的繁荣作为支持,只有尽快将中国发展为文化强国,才能使之成为真正的经济强国。目前陈教授有一个设想,希望和外研社合作,创办一个海外华人研究中心。他说:“在文化交流上,海外华人的力量不可小视。中国的文学是一部交响乐,而海外华人的文学作品是其中的一个篇章。”据陈教授介绍,现在海外有3600万华人华侨,还有一些专门研究中国的外国专家学者,他们中有很多人都创作了一些介绍中国的优秀的文学作品。他说,“我们可以通过研究这些作品来感受中国文化,传播中国文化。”

当记者问到陈教授对“北外在中外交流中所应该扮演的角色”的看法时,他毫不犹豫地答道:“北外的作用太重要了。”他认为,促进中外交流是外院培养学生的“初衷”。他的同班同学有的专门翻译英文菜单,有的在香港回归谈判时起了重要的作用,自己现在也终于“回归文化,回归文学”。

目前陈教授正潜心创作自己的文学作品《红圈》,这将是一部关于他60年生活经历的真实记载,他还打算将其拍成电视剧。陈教授说:“不管是经商还是从事其他工作,我的出发点都是文学,这是我一直以来的想法。现在生意交给儿子了,自己也自由了,终于可以做最想做的事了!虽然很累,但和做生意的感情是完全不同的。”

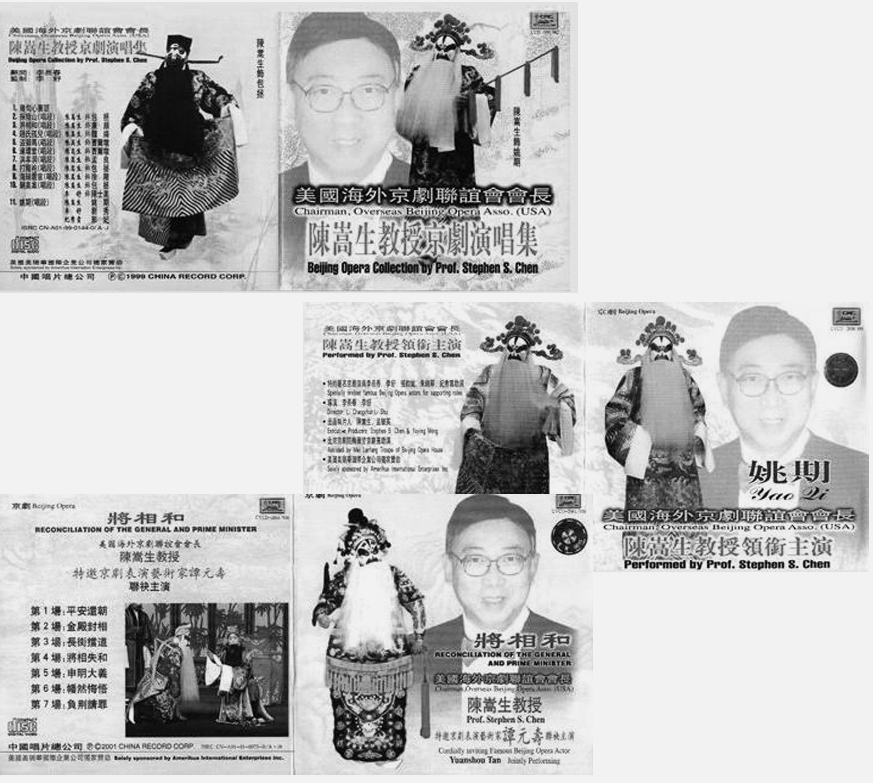

除了写作,京剧也是陈教授的一大爱好,他曾录制的京剧演唱集,如裘派名剧《姚期》,以及和京剧表演艺术家谭元寿先生合作录制的《将相和》等,都深受国内外京剧爱好者的喜爱和好评。陈教授早在读大学时就与京剧结下了缘分。“那时我们有个京剧团,全团五六十个人,加上老师、行政人员,大家不分彼此在一起唱京剧。每到逢年过节都为大家表演,所有唱的戏都是我们自己伴奏自己演。大家通过一块唱戏,还磨练出了一种团队精神。一起拉戏箱,搭戏台,什么活都干,没有谁要求必须出演主角。像我那时,一个人赶三个角色,大家一起唱都很高兴,这种团队精神是非常感人的。”陈教授讲起这段读大学时的回忆,脸上洋溢着幸福的表情。陈教授还曾担任美国海外京剧协会的主席,他说自己曾经在加拿大多伦多表演过《霸王别姬》,全场座无虚席。看到外国人如此热爱中国的艺术,他十分感动。

商场上60年的打拼磨练了陈教授处世不惊的人生态度,丰富的人生阅历为他积累了珍贵的创作素材。60年后,陈嵩生教授离开商界,回归文化,因为他认为只有这样自己的人生才是完整的。正如他所说:“我回到北京,是落叶归根。而或许只有当《红圈》完成时,我才能真正对自己的人生感到满意。”