北外教授张秐,56年进入北外求学,受教于王佐良、周珏良等大师。70年代初,她按照周总理指示,开始投入广播英语教学十余年,数以万计学生中,不知道多少人的命运因此而改变。

听张秐老师讲自己的故事,有时候像是听独白剧,她认认真真地写了一沓“剧本”,偶尔低头看“台词”。

有时候,又像是听诗人读“活过”的诗,她沉浸在自己的情绪里,有没有别人在听,都无所谓。

听完张秐老师的故事,我明白了她这种状态的由来。她是英文诗人,出版过两本英文诗集。她半生挚爱戏剧,曾放弃国外大学的硕士学位,只为专攻戏剧。她和已故的戏剧大师悲欢相通,因此,人生的滋味在她那里有着丰富的层次。

学习者品质

少时贪玩的张秐老师,不惑之年在明尼苏达大学苦读文学和戏剧,一学期暴瘦10斤,她在刻苦的痛苦中收获最为充实的成长,爬上一个又一个的台阶。

01.50年前广播英语是最大的课堂

19年疫情以前,有一天我接到一个电话,说张老师您能不能下楼来?我在楼下了。

我说:“你是谁?”

“我叫李长栓。”

我说好,因为我想可能是人家要请我帮个忙什么的,也没管那么多,就下楼了。

“张老师,您是我的老师。”见到我时,他对我说。

我想了半天,不记得有这个学生。

他解释说:“咱们并没有见过面,当年我跟着您学广播英语。”

张秐老师一下子明白了过来。在她的记忆中,广播英语是最大的课堂,几万人跟着一起学。

当年不管走到哪,满街播放的都是广播英语,一天播好多遍。节目组常常接到一麻布口袋一麻布口袋的听众来信。

这位李长栓应该正是这几万听众中的一员。

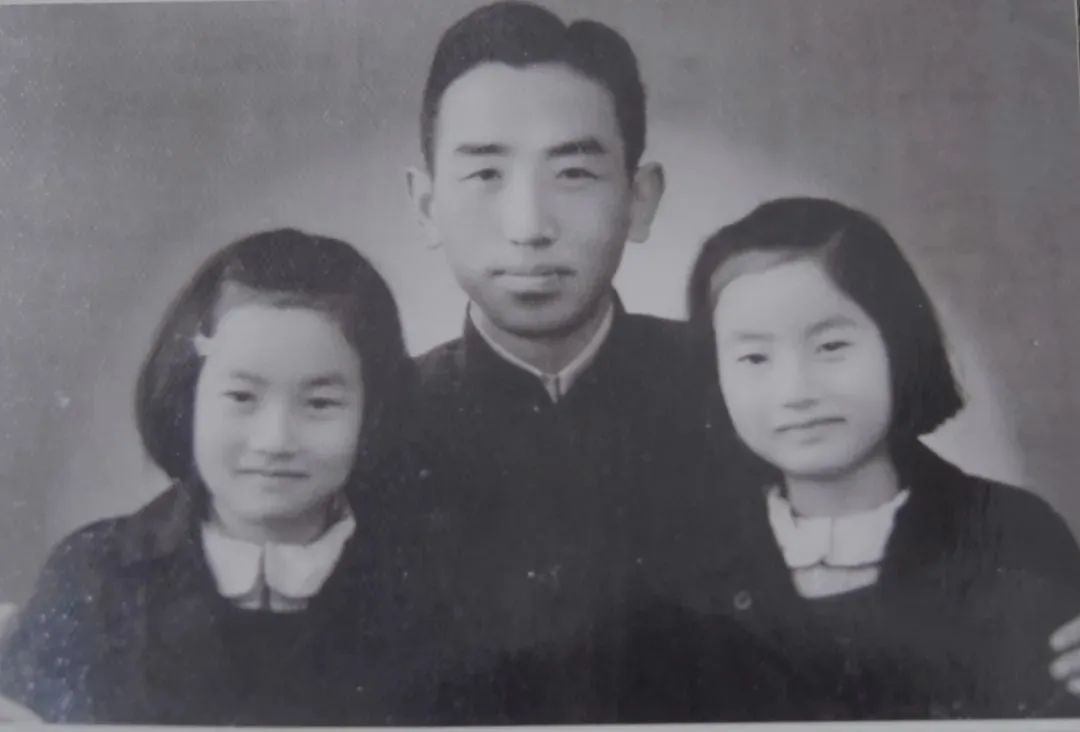

1956年,大学一年级的张秐老师(右)和好友在北外校园

在张秐老师还是初中生的时候,英语已经被视为“资本主义”语言,尽管学校里开了英语课,但是几乎没人认真学。

1956年进北外时,张老师从最基础的ABC, What’s this? What’s that? 开始学,老师教一个字,她会一个字。

有的同学词汇量比较大,常在一起练习口语。她不想拉大家的后腿,就自己跟自己练,头一天学了什么,第二天从宿舍到饭厅,从饭厅到教室,翻来覆去地,几十遍几十遍地说:“What's this? This is a table. What's that? That is a window. Yes, it is. No,it isn't.” 日复一日地,嘴皮子也就利索了。

因为从小喜欢音乐,她耳朵很灵,语音方面很快也赶上了。那时北外每周末在操场放电影,张秐老师坐在小马扎上“同声传译”,女主角说“我好痛苦啊!” 痛苦她不会说,就轻声地说 “I feel bad.”

一学期下来,她的口语得了满分。

70年代初,张秐老师在湖北沙洋干校

张秐老师接到广播英语的教学任务,是在70年代初,她刚从湖北沙洋干校回来。分派任务的领导告诉她,周总理让邓颖超同志亲自抓这项工作。当时,英语这门语言,已经被冷落了长达20年之久。

70年代初你们知道是什么情况吗?像我们学英语的,不可以读文学作品。全国中学都是教俄文,没人学英语。在这样的背景下,总理很有远见,鼓励大家学英语,把这个工作交给了北外。我刚从干校回来,就让我干这个,当时是脱产的,因为很重视,又要编教材,又要去教。

我们这些教广播英语的老师,都是被挑上来的,水平肯定是还可以的,但是在教的过程中,就发现有问题了。我们语音都很好,但主要是自己学的,现在你要教人家了,哪个音怎么发你讲的清楚吗?语音里头什么是最关键的,什么是最难的?像这些以前我不考虑的,我学会了就行了,当时都要重新考虑。

我才第一次认识到,英语语音学习,最重要的是节奏,以前都是讲元音怎么发,辅音怎么发,其实节奏是最重要的。

还有两个辅音放在一起,当中不能有东西,因为英语的辅音没有长度,当时我们中国人讲英文,所有的辅音都有元音带着,比如 school, study, blue.

像这些东西以前我说的是对的,但是我没有规律,教的过程中都要重新去认识,对我自己提高也非常有好处。所以我虽然主要是搞文学,但我对语音也有相当的认识,因为三年一期,我教了十几年,要教好几遍。

渐渐地,不仅知识青年跟着广播学英语,工人师傅中间也有了热情。张老师和同事们从线上来到工厂,给大伙开辅导班。其中一位技术员关师傅,学得颇为狂热。他四五十岁的年纪,开始的时候一张嘴发音很难听,但每次都第一个举手发言。

据传,他走在路上说英语,骑在车上说英语,声音还不小。他让老婆给他买了个半导体收音机,每天天不亮就爬到房顶上说英语。因此大家都叫他关疯子。那是改革开放初期,刚有外国公司来北京投标,不少企业都去竞标,眼看着“关疯子”把这个项目给拿下来了,因为在场那么多人,只有他会讲英语。还真给他学成了。

不仅城市的街角回荡着广播英语,电波穿透空间,一直传到偏远的乡村。有志气的河南农村小伙,在田里干完一整天农活,累得半死不活,尽管困得要命,但还是每晚准时收听节目,不时赶走蚊虫,一集不落地听完了三年的课程。

随后进京考试,一万七千名考生,他考了个第一名。之后和其他20多人,获得了到北外免费进修1年的机会。几年后,又考上了北外的研究生。他放弃了去联合国做翻译官的机会,一直在北外任教,现在是北外高翻学院的副院长。

这个人,正是故事开头,站在张老师楼下,打电话叫她下楼的李长栓。

张秐老师和“未曾谋面”的学生李长栓合影

他和张老师讲明了这段往事,张老师很感动,忍不住掉泪了,他也跟着掉泪。在同一所学校供职这么多年,他们二人因在不同学院,又都各自奔忙,并未有真正的交集。此次会面,算是了却了他心头一桩愿望。

不久,当年在北外进修的同学聚会,17位到场,他们中有一半人做了英语老师,还有做出重要医学发现的肿瘤科医生,和成功企业家。那天,他们一起到北外拜谢未曾谋面的恩师。张老师专门写了回忆文章,记述这一幕:

快走到的时候,就看见长廊两边的长凳上,坐着一群中年人。见我走过来,他们都站了起来……没有等我坐稳,他们便走到了我面前,每个人给我鞠了一躬。我已经禁不住热泪盈眶,急忙站起身来,说:“不敢当!不敢当!

02.Young TeachersCheap and Good

张老师在北外上学的时候,是五年制。大学四年级的时候,她就被点名提前上岗做老师。她本来的志愿是去做外交官,能够跑跑颠颠,更符合她的个性。

许国璋先生是为她带路的前辈。在张老师的记忆中,许老是一个有童心的人,她记得改革开放后,许老去欧洲回来,在路上叫住她,两个人一人拿着一根冰棍坐在马路边,聊着欧洲见闻。当年她新手上路,或许是看出了她的些许不情愿,许老沉甸甸地嘱咐了她一番。

名字总是和英语连着的英语教育家许国璋先生

我刚当老师的时候,许老跟我谈了,说当老师好哇,有三条优越性:第一条,当老师对知识有无穷无尽的追求,因为你要教书,就要永远更新你的知识,扩大你的视野,一辈子下来,你跟人家不一样;第二个好,当老师永远跟年轻人在一起;第三点最简单,是有寒假暑假,别的职业有吗?寒假暑假你干嘛不可以呀。

我自己还加上了一条:当老师最有成就感,因为生产的是人,是国家的未来。

王佐良老师也是我的老师,他很爱护我们,他说过一句话:You young teachers are cheap and good. 他为什么这么讲呢?因为我们那时候真是全心全意地教书,一个月几十块钱的工资,忙到什么样子?每天最少上2节课,一般都是3节,每天吃过晚饭就要到教室去辅导学生,9:00回到宿舍开始备课,除了节假日和生病以外,没有12:00以前睡过觉,所以后来我一辈子都是这个习惯。这种工作作风也都是老教师带的。

退休后的张秐老师(左二)和国际友人“友谊勋章”获得者Isabel Crook(左一)合影

有一个学期,我跟伊莎白老师教一个班, Isabel Crook,她得了国家友谊勋章,我明白,其实系里就是安排我向她学习。

她对学生特别爱,她的教学方法也非常好。

她把上课笔记给我看,记录每个学生的问题,就等于说每个学生都有一份档案。当时我看了以后,都不知道该说什么好了。她这样做,既能对学生摸得透,又能知道怎么样有针对性地去解决学生的问题。

只有有这个功夫,你的教学才扎实。所以一直到现在,我上课肯定要对学生有一个了解,要给他们帮助。我慢慢能够站稳讲台,跟这些都有关系。

教书多年,张老师对学生很爱。她上课时很严厉,生活中则和学生打成一片。她40多岁的时候,留着很长的大辫子,有一天她想剪掉辫子。结果去理发店的路上,班上几个女孩子跟来了,劝她不要剪,把她给拉回去了。在这些细小的地方,张老师能感到学生和她之间的亲近。

张秐老师(前排右二)和自己第一批学生合影,因为年龄相仿,她和学生以兄弟姐妹相称

03.王公讲莎翁让我迷上文学

当年在北外做学生,青年张秐如饥似渴地感沐大师之风。老师的倾囊相授,对她来说,又何尝不是一份无言的爱。

幸运的是,因为留校教学,此后的人生,她都被这种亦师亦友的关系滋养着。

青年张秐(右一)

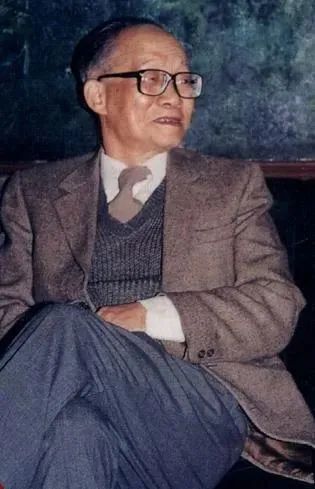

王佐良老师的大名,我一到北外就如雷贯耳。

三年级的时候,他教了我一年精读课,我受益特别大。我自己迷上了文学,就是从他那开始的。我们那时候跟现在情况不一样,都是从ABC开始学的,到三年级也没多少水平。但是王公上课,尽量把我们往前提,我记得最清楚的是他讲莎士比亚的十四行诗:

Shall I compare thee to a summer’s day?

Thou art more lovely and more temperate.

当时学的,我现在都能记住。14行诗有很严格的规定,但是非常美,有节奏,听起来特别押韵。王公就把这种美教给我们,尽管不能完全理解,但那时候记性好啊,记一个就是一个。

北外求学时期的张秐老师(左一),因为学校伙食好大家都吃胖了些

王公还给我们讲Hamlet,还有其他几个剧,都是很难讲的,他跟我们讲应该怎么享受,怎么欣赏。以前我觉得莎士比亚,你行吗?能读懂吗?听王公这么一讲,我开始觉得,莎士比亚不是高不可攀的,因为王公讲得很清楚,他对莎士比亚研究得非常深。

后来我在明尼苏达大学学习的时候,王公去交流,有一件事我印象很深,他跟美国的莎士比亚专家做报告,讲莎士比亚,那几个外国教授听得都瞪眼,我就想真了不起。

张秐老师在明尼苏达大学学习期间,王公(左二)到明尼苏达大学访问,英语系主任陪同(右一)

另外他有几次课我印象特别深刻,他是苏格兰第一诗人Robert Burns,彭斯的专家,他翻译他的诗翻译得非常漂亮,我记得课堂上有一句,You are red red rose,我们当时听了没觉得怎么样。

他说,你们知道英文和中文多么的相似?red red rose,红红的玫瑰,在我翻译以前,没有人翻成红红的玫瑰,都翻成很红的玫瑰,我就大胆地翻,就是红红的玫瑰。

另外我记得还有一件事情,他讲女作家Jane Austen的Pride and Prejudice(《傲慢与偏见》),都是用英文讲的,他跟我们说,《傲慢与偏见》,如果跟托尔斯泰的《战争与和平》这样伟大作品相比的话,算不了什么。如果说前者是大海,《傲》最多也就是一汪水,但是,每年我要读一遍《傲慢与偏见》,为什么?因为《傲慢与偏见》的文字写得太好了!而且里面的对话既幽默又深刻,为这个,每年我要看一遍。从那以后我也跟着看,我们以前看故事,不看语言的,后来就认认真真看,觉得王公讲的很有道理。

王佐良先生

你知道王公他的英语,很自然很简单,但是永远让人非常受益,非常 idiomatic(地道),他真的就到家了,他不用那些大句子,也不用那些大词,但是他的语言永远是那么好。

许老(许国璋)的风格跟王公很不一样,许老做报告词用得极其漂亮,句子是大句套小句,但是他玩得转,每次讲都让我瞪眼地佩服他,让我讲这么长的句子我怎么讲的出来。

有一天我就问他,我说你讲那么长的句子,怎么都不打磕巴?他说你以为我怎么准备的,我告诉你,我每次要给大家做一个报告,我对着镜子都要说两遍。你别觉得我是什么天才,我不是,我就是勤奋。这个对我启发很大,再聪明的人光靠点小聪明是不行的,要下功夫。英语有一个谚语,是我最喜欢的,No pains,No gains.这也是我的老师们始终在提醒着我的。

北外求学期间,坐在宿舍窗口看书

王公也是很勤奋的,他在明尼苏达的时候,我曾经观察过他,我就发现他跟那些外国大专家们谈起来,他知道的简直太多了,刚刚一个新的作家出现,他已经读了作品了,我想他拿什么时间看那么多书?他一定是很用功的。

我当老师以后,有一次到他家去,他家在清华大学,是一个平房,房子不怎么样,一进门一面大墙全是书,这个我印象很深。后来王公跟我们说了一句,build your own library,你应该自己给自己盖一个图书馆。所以我后来出国读书访学,尽管很穷,都是尽量地要把书弄回来。

王公的作品太多了,他有几部大作,比如《英国文学史》、《英国诗史》、《莎士比亚序论》等等,还有一本是《论契合》,他用英文写的,他就讲外国和中国文化有很多东西是契合的,一种语言的发展会影响到另一种语言,这本书的学问特别深。

在整个讲述的过程中,张老师用了很大的篇幅回忆自己的老师,不仅是大学老师,也包括了每一个让她感到过温暖,影响过她的小学老师,中学老师。她说自己很幸运,遇到这么多好的老师。我心里默默回应,懂得感恩的人,总是幸运的。

04.妈妈这种爱的教育我永远记得

张老师说,成为一名老师,对她而言,是她人生中的第二个大拐点,而她人生中第一个大的拐点,就是学英语。

高三临近毕业的时候,张老师琢磨着未来想学的专业,她一心想学理工科。但是北外来学校招保送生时,班主任老师推荐了她。

这位班主任对她非常好,因为她作文写得好,但是老师只在别的班读她的作文,怕她产生骄傲情绪。在父亲因车祸骤然辞世时,还到她家里去走访。

关于当保送生的事,张老师听了姑姑的建议,很快给自己做通了思想工作,服从国家需要来到北外求学。这才有了和诸位老师之间结下善缘的机会。

高中毕业

读大学以前,她是什么样的状态呢?用她自己的话说就是:“兴趣多得要命,就是功课不怎么样。” 她活泼又大胆,思想和心灵都很自由。

她踢毽子踢得好,跳绳跳得好,跳舞跳得好,打腰鼓打得好,音乐第一名、美术也是全班前几名,到了初中还当了合唱团的声部长。

张秐老师说,自己这自由自在的童年,完全得益于妈妈给她的自由,妈妈不像别的家长那样在意成绩,也从不强迫她学不愿意学的东西。

我小的时候有很多兴趣,但我最大的一个兴趣就是读书,我小学的班主任很了不起的,他说你们要去读书,我们小学有一个图书馆,我就去看,全是儿童读物,我从安徒生读起,喜欢的不得了,每天吃过中饭,就去看,后来我把图书馆里世界各地的童话都看完了。

我从小喜欢天文,那时候南京热,晚上会把竹床放出来,在上面泼水,我坐在上面看星星,会想星星外面是哪?脑子里有很多问题。十一二岁的时候,我参加了南京市的大众天文小组,爬紫金山天文台,去看月掩金,就是月亮把金星挡住的整个过程。

双胞胎姐妹和父亲合影

后来我的兴趣又变了。我们4个女生是好朋友,一起步行去中山陵,很远,而且不从中山门出,从边门出,出去以后,经过廖仲恺墓,干嘛去?采集植物标本,夹到本子里,那时候学校里没有开生物课,但是我们就是有这种好奇。我们去的地方很背,叫紫霞洞,有狼,我们一人拿根棍子,当时也就十一二岁,胆子很大,把一堆一堆的花草标本弄回来。

当时我的功课就是咪咪马虎,回到家很粗糙地把作业做完,就跑出去玩了。记得有一次,我妈妈新买了一个篮子,我拿着篮子跑去捞虾子,连绳子一起都给扔下去了,妈妈回来发现了,竟然也没说我,也没打我。

张秐老师的母亲,是那个年代的新女性,她没有裹小脚,还去念了师范学校。她多才多艺,但是因为孩子多,没有去工作。她把自己学习领悟的教育知识,应用到了对孩子们的教育上。

生下她的时候,重庆正轰炸得厉害,妈妈大着肚子跑警报,爷爷不得以把妈妈带到了附近的合川,那里落后,没有医院,略有经验的奶奶来接生,结果生完了一个,妈妈说肚子还疼,奶奶说怎么生完了还疼?结果一看,还有一个。一对不足月的双胞胎,奇迹般地活了下来。

年过八旬的张秐老师讲到这里,对战火中,顽强地给了自己和妹妹生命的母亲,充满着感激。

一周岁时,双胞胎姐妹在四川合川留影,右边是姐姐张秐

我妈妈非常能吃苦,非常坚强,非常能干。我们穿的衣服,都是妈妈做的。而且她真的非常有爱心,对别人好的不得了,谁有什么事情找她,不管多困难,她都会帮助别人。我一生当中受她的影响是最大的。

我5岁多的时候,第一次演了一个歌剧,叫《小麻雀》。这个故事只有三个角色,一个小麻雀,一个小麻雀的妈妈,还有一个小姑娘。小麻雀的妈妈去打食了,等妈妈的时候,它觉得肚子饿了,小姑娘说我给你吃的,就把它带走了,妈妈发现了很伤心,找到了小姑娘,小姑娘很好,把孩子还给妈妈了。到现在,我都能把这三个角色唱下来,我演的是小麻雀,一开始飞的那种感觉特别好,这个故事其实很简单,但是什么地方触动了我?

抗战中,爷爷带着一大家子逃难,张秐老师(前排右一),母亲(后排右一),父亲(后排左一)

那天早上我舅舅抓了一只小麻雀,把它捆在一根棍子上,我们去演出,回来的路上,我跟我妹妹两个人老是听到头上有一只麻雀在叫,我们两个双胞就说:麻雀怎么老是跟着我们?后来妈妈说,这个麻雀就是你们演的麻雀妈妈,她的孩子给舅舅抓起来捆在棍子上了,你们说小麻雀是不是很可怜?当时我跟我妹妹就哭了,因为刚刚演过这个戏,就说快让小麻雀去找妈妈吧。

现在想起来,我妈妈这种爱的教育,我永远记得。

这是张秐老师首次和戏剧触电,在舞台上,她这只飞来飞去的小麻雀,体验好极了。

读小学高年级的时候,她又演了一个打腰鼓的歌舞剧,在南京市演过多次。等到上了初中,小学老师还打电话叫她回去参加演出。

那时,她完全想不到,有一天,戏剧,会成为她人生中的一个Key Word,会让已经不惑之年的她,为之狂热。

高中毕业被推荐到北外,从那以后的几十年,她人生的剧本似乎被谁之手写好了,她照着一幕一幕演下去,演得忘情的时候,也发现了新的人生意义和价值。

多年以后,当选择的权力回到她手上时,小时候大胆而自由的个性,又似乎从不曾改变。

82岁的张秐老师,手持和双胞妹妹3岁时在贵阳的合照

05.明尼苏达大学2年我“入戏”太深

1984年,在王公的推荐下,她终于获得了出国读书的机会。本来在攻读外国文学硕士的她,不久便做了一个大胆的决定:文学硕士学位不要了,改道专攻戏剧。

本来攻读文学,对当时的她来说,是最顺风顺水的选择。因为她从小爱看书,到了高中,那位对她很好的班主任老师刚好教的是语文,她讲课很有激情,又进一步调动了少年张秐对文学的兴趣。读大学时,王公讲莎士比亚时的忘情和动人,让青年张秐迷上了文学。

启程前往明尼苏达大学前,已经教书多年,人到中年的张秐老师计划着到美国找一个作家来研究。

当时学校来信说,只要寄来10美金,就派人到机场去接,但因为她是自费公派,兑换美金有复杂的审批流程,所以就干脆从姑姑那里要了3美金,匆匆上路。

明尼苏达大学为她提供了助教的岗位,她落地明尼苏达,还没从漫长旅程的疲乏中缓过来,就被拉去一间教室考试,看她能否胜任文学助教的工作。一开始,她觉得耳朵里还有飞机嗡嗡轰鸣的声音,前面几题答错了,但是她很快镇静了下来,她要靠做助教养活自己,她要拿下这个职位。

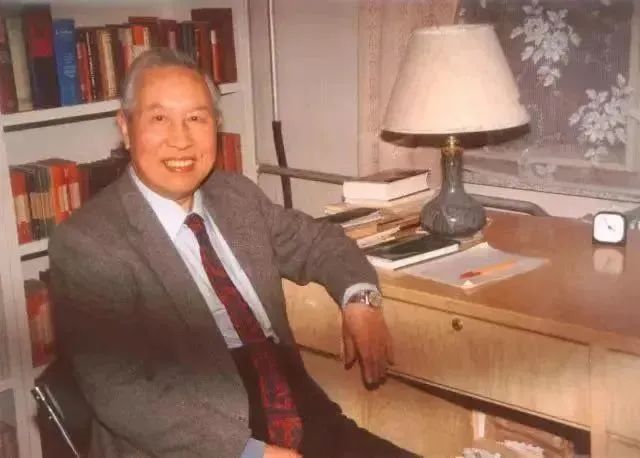

80年代中期,张秐老师在明尼苏达大学

到那以后,这样的一个起点,你想我要当美国学生的文学助教,我要怎么活?还要读一个文学硕士,这两件事加到一块,我的生活是怎么过的?每天2:00睡觉,早上7:00起床,睡眠从没有超过5小时。然后带点面包,里面夹点菜,就到学校去,到晚上回家,这样的日子过了两年,那种辛苦……把我送到明尼苏达大学,我心里很高兴,所以很苦的事情,我是有思想准备的。

这次我拿到这个机会,特别珍惜,我拼死命地念书,我的生活就变成这样:每天读书,每天当助教,一个礼拜有两个小时 office hour,要给学生答疑,另外作为教授的助教,他的这门文学课你自己必须去听,他的 assignment你也都得做,他布置的阅读量你也得完成,还要给学生改本,还要给学生答疑,还要改他们的paper,已经是压力很大了。

我选的这些课呢?我告诉你们,我最痛苦的一个学期,有一门19世纪英国文学的课,一天的阅读量是100页,因为很厚的文学作品,一个礼拜要读一本书,那么我就是疯狂地读书,光读还不行,还要读评论文章。

因苦读暴瘦的张秐老师在明尼苏达大学花房留影

明尼苏达大学一年是4个学期制,1个学期两三个月下来,我掉了5公斤肉,我本来就不胖,我的美国朋友有一次看见我了,说:“You are starving!”他说我挨饿了,我说我没有挨饿,就是睡眠太少,这样的日子你说苦不苦?是苦,但是你要知道我这个台阶怎么上来的,就这么上来的,每天奋斗,每天奋斗。

张秐老师读大学的时候,虽然让她有收获的事情不少,但是因为赶上了政治运动,读书的时间被大大压缩了。而且当时他们不能读文学名著,连《简爱》都只能读前100页,因为后面是爱情故事。

60年代的很多时间,她都在参加各种运动和劳动,恢复正常教学以后,她到图书馆里借来了所有当时能借的英文书,把外国人写中国人的作品都读了,因为她觉得自己肚子里太空了。也是因为这长期的“精神饥饿”,来到明尼苏达大学的她,一反小时候贪玩的本性,一边牵挂着生计,一边苦读。

对付美国大学生容易吗?不容易。

比如我给一个学生的作业打了一个不及格,他来找我说:“我是一个中等学生,你给我打不及格?!”

我说:“这篇东西不是你写的。” 我看那么多书我还心里不明白吗?我一看就不是他写的。

他说:“我到教授那告你去!”

我说:“你去告吧。”

你想这个多不容易啊!他就看你是中国老师,觉得你没有这个胆量,我就这样子做了。

张秐老师曾做过这位教授的助教

过了几天,我问教授说:“学生找你了吗?”

他说:“找了,但是我后来告诉他,这个东西不是你写的。” 教授跟我的答案是一样的。

在那样一种艰苦的情况下,在教学上我还是非常严格的,不能有一点马虎。

我不光是读书用功了,我当助教的这些教授,他们也有office hour,他们的学生都可以去问他们问题,但是美国学生并不那么勤奋,所以经常也没有人去问。而我每次只要有office hour,我就去跟他讨论作品,这个也让我收益特别大。

每天只睡5小时,一开始她困得上课一低头就能睡着,恨不得拿根火柴棍把上下眼皮支起来。但一段时间以后,她适应了这个节奏。一直到现在,我们经常在半夜十一点收到张老师回复的消息,她说她从那时养成了习惯,不需要很多的睡眠。

每天大量的阅读,她头脑里的知识爆炸式的增长,多年后回忆起那段时光,张老师字字恳切地说:“我感到自己从来没有这样苦地读过书,也从没有感到这样幸福过!”

张秐老师在明尼苏达大学附近的植物园留影

我本来是去读文学Master,两三个学期过去了,我就想我拿一个master degree有什么用?因为硕士是一个survey,把各种各个时期的文学都过一遍,但是没有针对某个时期具体深入,回来我怎么开这个课呢?我们英语学院当时没有人能专门教研究生的戏剧课,我想我应该做这个事情。

刚好我在明尼苏达大学,看到一个剧本,是希腊非常有名的戏剧家索福克勒斯写的,我想看是因为觉得好玩,结果一看,震撼了我,为什么?里面的人物和情节太震撼了——俄狄浦斯王杀父娶母,剧作家在比较短的时间里,把人物的一生都写出来了。

这个剧本写于2400多年前,我想戏剧在西方出现得那么早,历史那么漫长,早在小说以前就诞生了。我也去过罗马的大剧场,当时每年都举行戏剧比赛,上千人上万人来看。索福克勒斯写过120部剧,留下了7部,从他那派生出文学界很有名的一个词,叫做“恋母情结”,我就认识到,西方戏剧在西方文学史上占有很高的地位。

早期的戏剧家跟诗人都是很相近的,写的东西很有诗意,莎士比亚就是典型的代表。这两种艺术的融合,也让我觉得很有意思。而且戏剧是所有艺术形式的一个整合,比如我喜欢的音乐、美术,还有舞蹈、化妆、服装、舞台设计等等。

了解的越多,我越觉得戏剧很了不起,有一种独特的魅力,我就想搞戏剧。

张秐老师曾先后担任这两位戏剧教授的助教

所以我去找系主任聊了,我说:我不想学这个master degree,我想专攻戏剧,回去好开这个课。他破例同意了,这是很难得的。而且他把我介绍给两个教戏剧的教授,让我当他们的助教,一个老师一次,另外一个老师两次。

戏剧方面的这些书,我是看了又看,又多看,又深看,又做笔记。但是不等于文学的课就可以不选了,实际上我给自己加码,文学戏剧一起学。我对戏剧越搞越入迷,就觉得这条路走得很对!

在那学习两年的时间,说良心话,我自己的成长很大,上了一个大的台阶。

明尼苏达大学对我来说是一个里程碑。

有时候我到图书馆去写论文,一个人占两张桌子,几十本书放在那。写完论文那天,我从图书馆出来,外面下着大雪,我走回住处的路上,你不知道我心里多高兴,因为花了那么多功夫,做出来的东西自己觉得不错,那种幸福感,只有经过那么艰苦的奋斗之后,才能体会到。

所以什么是幸福?我觉得你把自己克服了就是幸福,overcome yourself。我从小长大的比较慢,但是北外使我长大了,明尼苏达更使我长大了。

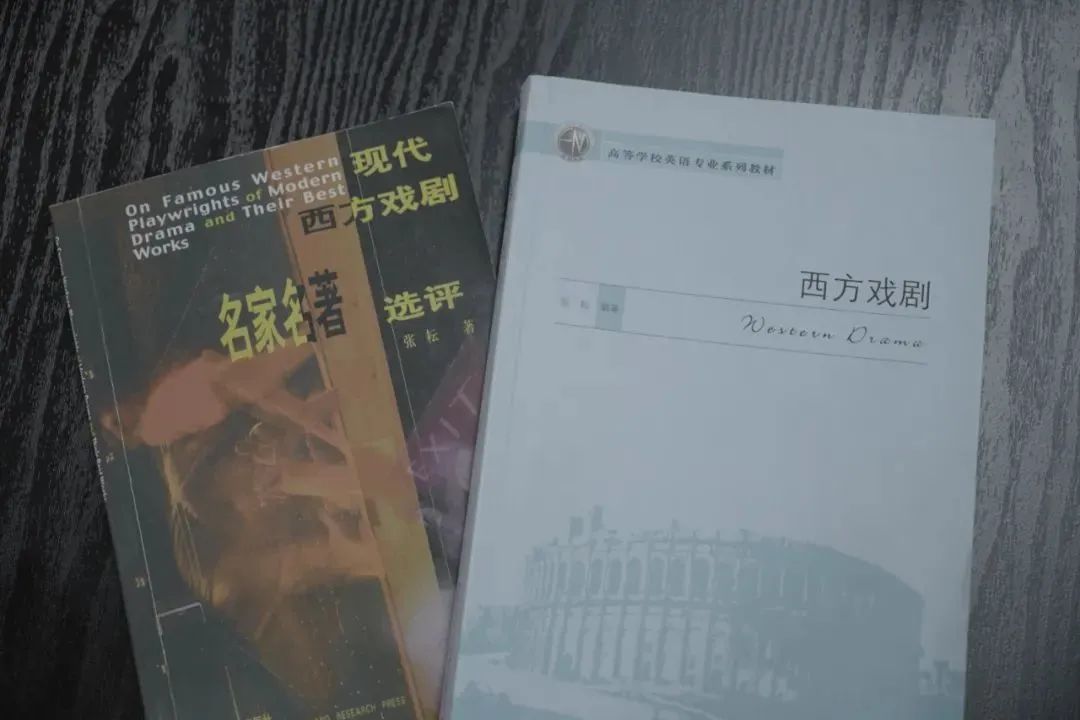

回到北外,我开了两门研究生的课,一门西方戏剧,一门美国戏剧。每一个作者的作品,我的备课笔记都是几十页。

采访张秐老师的过程中,我和同事一鸣一起看张秐老师90年代撰写的《现代西方戏剧:名家名著选评》,令我们感到惊喜的是,这本书页有些泛黄,市面上已经不大买得到的书,读起来一点也不过时。尤其是写到尤金·奥尼尔的章节,张秐老师在介绍他的生平时,简洁素朴的文字,却传递给我们很强烈的痛感。我们从字里行间,读出了她对戏剧研究倾注的感情。

90年代初,对戏剧研究已经颇有积淀的张秐老师,作为访问学者,来到了耶鲁大学,那段经历,更是一段沉浸式的体验。

耶鲁大学戏剧系,是全美的No.1。

我这次去的目的很明确,就是要搞美国戏剧,读一些美国作家的作品。

给我印象最深的就是尤金·奥尼尔,他是美国戏剧第一人,他的作品很多,写的非常深刻,能够把美国人内心的东西挖出来。

我去耶鲁以前,他的作品我已经比较熟悉了,但是到那以后,再学感觉又不一样。他最有名的作品是Long Day's Journey into Tonight(《漫长的一天到黑夜》),这是一个比喻,比喻一个人的人生,很长的一辈子走到终点了。这个剧写的是一个美国家庭的悲剧:大家生活在一起,互相不了解,妈妈吸毒,儿子酗酒,父亲也不太管事儿。但是两个老人的生命已经快要走到头了,到最后,大家还是达到了一定的谅解。

你看了这个作品以后,会知道美国人因为缺少交流,内心是多么的空虚和孤独。

耶鲁大学 Rare Book Library

耶鲁大学有一个Rare Book Library,它的外表是一片一片的大理石,很薄,所以透光,你坐在里面,就能看见光从外面进来,大理石上的花纹都特别清楚,非常神圣的感觉。这个图书馆的书是不外借的,但是可以坐进去看。

这个图书馆里有尤金·奥尼尔的手稿,我专门跑去看,在地下室的一间小屋子里,不能带笔,不能带照相机,我就坐在那看,他用铅笔写的字,很小,很潦草,根本看不懂。因为后来他眼睛不好,手也抖,写的很难。

但是我在那坐了半天,体会他写这个剧本的时候,内心的痛苦。因为这个剧是一个自传体的,写的就是他自己的一家,所以他是用血和泪写的这个剧本,一天写不了一页。他太痛了,有的时候会写不下去,饭也吃不下去。我想我对他的内心是有一定了解的。

在尤金·奥尼尔家(现为博物馆)门口留影

他的家离耶鲁大学也不远,我去参观了,是一栋灰色的建筑。他剧本里头整个的layout,跟他那个家是一模一样的。我从窗口望出去是一条河要进海的水面,我就想到他剧本里头写的那些东西。我在图书馆里看不懂他的字,在家里听不见他的声音,但是我能体会他那种非常痛苦的感觉,一家人互相都不了解,每个人都很痛苦,我能够感觉到这一点。

你一定要深入地去体会和感受,才能够对戏剧里的一些东西有更好的认识。

当张秐老师的思绪沉浸在尤金·奥尼尔的家庭不幸时,已过不惑之年的她,也已经尝过了人生的辛酸苦辣。

念高中时,40出头的父亲因车祸骤然离世,留下母亲和5个孩子,最小的才六七岁。她忘不掉那时母亲的坚强,父亲供职的医院,解放后和第四军医大学合并,迁到了西安,学过师范的妈妈为了养家,就去那里教小学。

张秐老师(右一)上初三时拍的全家福,母亲(后排右二),父亲(后排右三),前排为小孩为张秐老师的爷爷奶奶和弟弟妹妹

妈妈走的那天,留在南京读高中的张秐老师和双胞妹妹,哭的眼泪汪汪,心里很是痛苦。妈妈到了那里,一边带弟弟妹妹,一边进修备课,每天五点起床。要强的她很快在学校里出了名,最难缠的孩子也听她的话。张秐老师忘不了,当她问妈妈觉得生活苦不苦时,妈妈说的是:不苦,我课教的好,学生喜欢我,周末还能带着弟弟妹妹到操场上看电影……

往事在异乡泛起,遥远得像是一出戏。

张秐老师最喜欢莎翁说过的一句话:

All the world’s a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and entrances. And one man in his time plays many parts…

世界是个大舞台,世上的男男女女都只是演员,他们上台又下台,人的一辈子要扮演很多的角色……

而身在人生大戏中的我们,被深深地卷入了生活的漩涡,反而是在观看伟大的戏剧作品时,才有机会认知自己。

美国戏剧家阿瑟·米勒把剧院比作平静的“风眼”,让人在生活的风暴中,获得一个平静的探索点,去思考人生和命运。张秐老师非常喜欢这个比喻。

戏剧,让张秐老师对人生的理解变得更复杂,让她的生命体验更丰富,也成为了她生命的一部分。

911发生前后,张秐老师来到美国,看望当时正在美国访学的丈夫,期间还特地回到了明尼苏达大学,因为明尼苏达大学对她而言,就像是家。到了英语系,她问系主任:What can I do for the English department? 系主任说希望她在那开一门戏剧课,她回去迅速形成了教学计划和大纲,交给了主任。没过多久,这事就被敲定了。

我当时就想,我要上这门课,可得拼老命了,因为美国学生对这些东西都很熟悉,而且他们上课经常提问,我得加倍努力,每天钻图书馆,看完这本参考书,看那本参考书,做了很多笔记。

后来选我这门课的人还真不少,几十个美国学生,教的过程当中我很有体会,因为你书读多了,思考多了,再加上课堂上不断和大家讨论,我对一些戏剧家就有了自己独到的认识。

我当时印象最深的就是易卜生,他是整个西方现代戏剧之父,现代戏剧是从他开始的。有一位评论家讲的话非常到位,他说:He is the Rome of Modern drama. Ultimately all the road leads from him and to him. 这句话对他评价之高,把易卜生比作是现代戏剧的罗马,是一切现代戏剧的出发点和归宿,他的功劳非常大。

他以前所有的戏剧,讲的都是王后、大臣的故事,没有普通人,而易卜生的戏剧不再是王公贵族,而是Mr.和Mrs.,是张三李四。而且以前的戏剧台词都是诗歌式的,易卜生让这些人物说着每天生活的语言,简练的语言塑造着复杂的人物,表达着深刻的思想,我想这也太了不起了,我对他佩服得不得了!

只可惜我们中国人对他了解的太少了,只知道他的《玩偶之家》,被当时的骂死了。易卜生为了回答这些攻击,一两年之后又写了一部戏剧,叫Ghost,《幽灵》,讲的就是如果Nora不离开,会怎么样?

1890年,他又写了第三个剧《海达·加布勒》,用世俗的观点看,海达是个很坏的女人,麻木冷漠,劝她的追求者自杀,然后又把枪口对准了自己的太阳穴,行为荒唐又疯狂。其实不是的,在当时那样一个女性完全没有自己的人生的环境里,海达这样一个极其聪明有学问的女人,她嫁给了自己不爱的人,她没有办法跟自己的命运搏斗,就选择了这么一个结束。

易卜生在通过这部剧表达一个非常超前的观点:不是所有的女人生来都是做母亲的。可以说这样的观点超越了他所在的时代100年,所以难免被当时的人误解唾弃。

我把这三个剧连起来,在课上跟美国大学生讨论,我说易卜生应该是西方妇女解放的先驱,他前后用了10年时间创作这三部剧,对妇女问题的认识越来越深。

后来我去美国戏剧节,看到了一个新的戏剧,叫做 Nora Today,就是说如果Nora 这样一个女人,生活在现在的话,她是什么样的?结果她变成了非常成功的画家。

后来我就想,海达·加布勒要是生活在现在的话,应该是个女强人,因为她很聪明,很能干,很有学问,很有头脑。

教那门课一个学期下来,我自己又上了一个台阶,因为就等于说我对戏剧这些东西,又消化了一次,一个东西,你不这样一而再再而三地去消化,你的理解是不够深的。

张秐老师说,因为遇见了文学和戏剧,她像是活过了好多辈子,找到了人生意义的同时,到了这个年纪,内心感到十分充实。

06.诗并不神奇

就是从心里流出来的东西

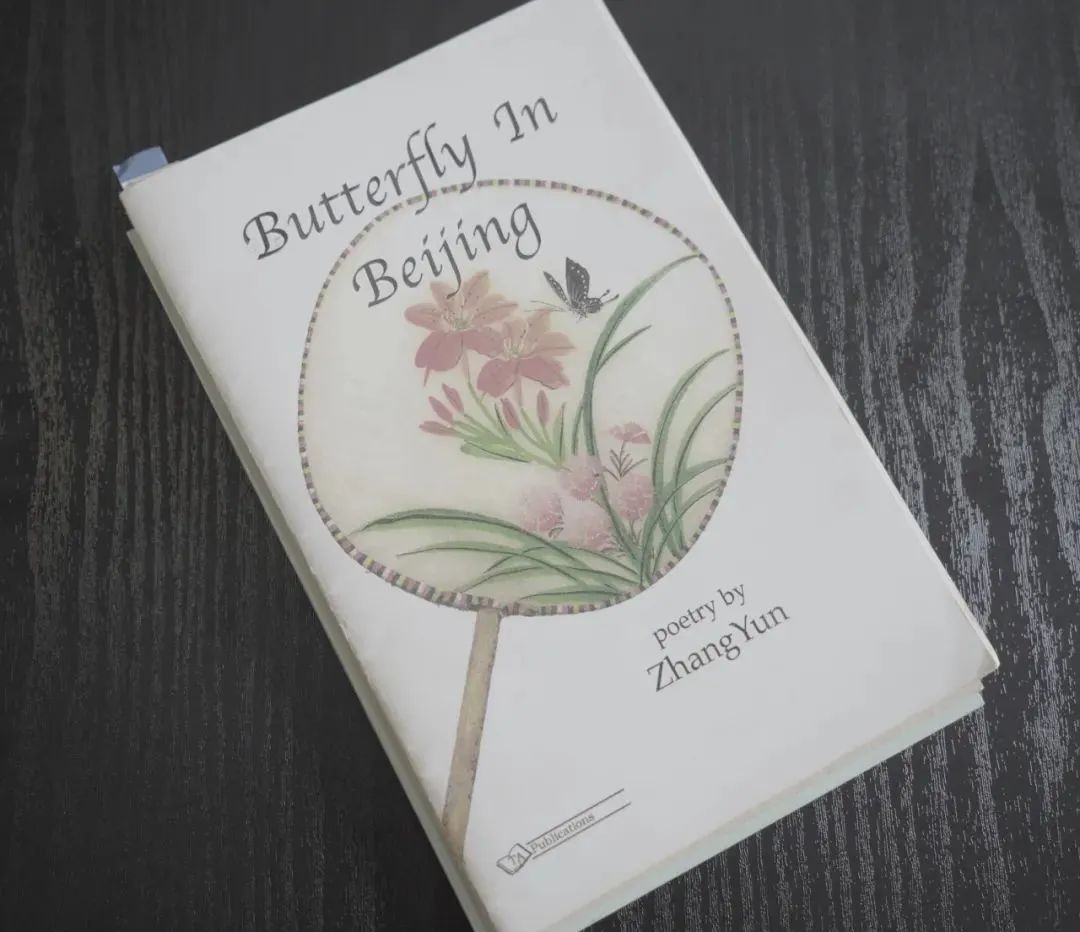

在准备采访时,张秐老师还有一个非常吸引我的身份——诗人,而且是用英文写诗的诗人,她在美国出版过两本诗集。这一点让我印象非常深。

我们都知道,对于非母语人士,用英文写诗想必很难,她是怎么做到的呢?我很好奇,后来听她讲起来,没想到,是那么偶然的一个缘起,而偶然之中,又似乎有某种必然。

我怎么会想起了要写诗呢?我在明尼苏达大学读书的时候(1984-86),有一次,我参加明尼苏达当地一个local writers 的见面会。因为当时我没有车,所以是坐公交车去的,活动还没结束,但是末班车时间已经到了,我非常不好意思地说:对不起,我得走了,因为最后一班车要是过了,我就回不了家了。

当时有一个老美,个儿挺高的,他说没关系,待会我送你回去。我很高兴了,就坐下来听。

路上他就问了,你写不写诗呀?我说不会写诗,他说你试一试。后来我才知道他是诗人,也是一个大学教授。我说英文不是我的母语,我不太有自信。他说下个礼拜一,你写一首诗,读给我听一听。这个人挺有意思,他非常热情,我想试一试吧。

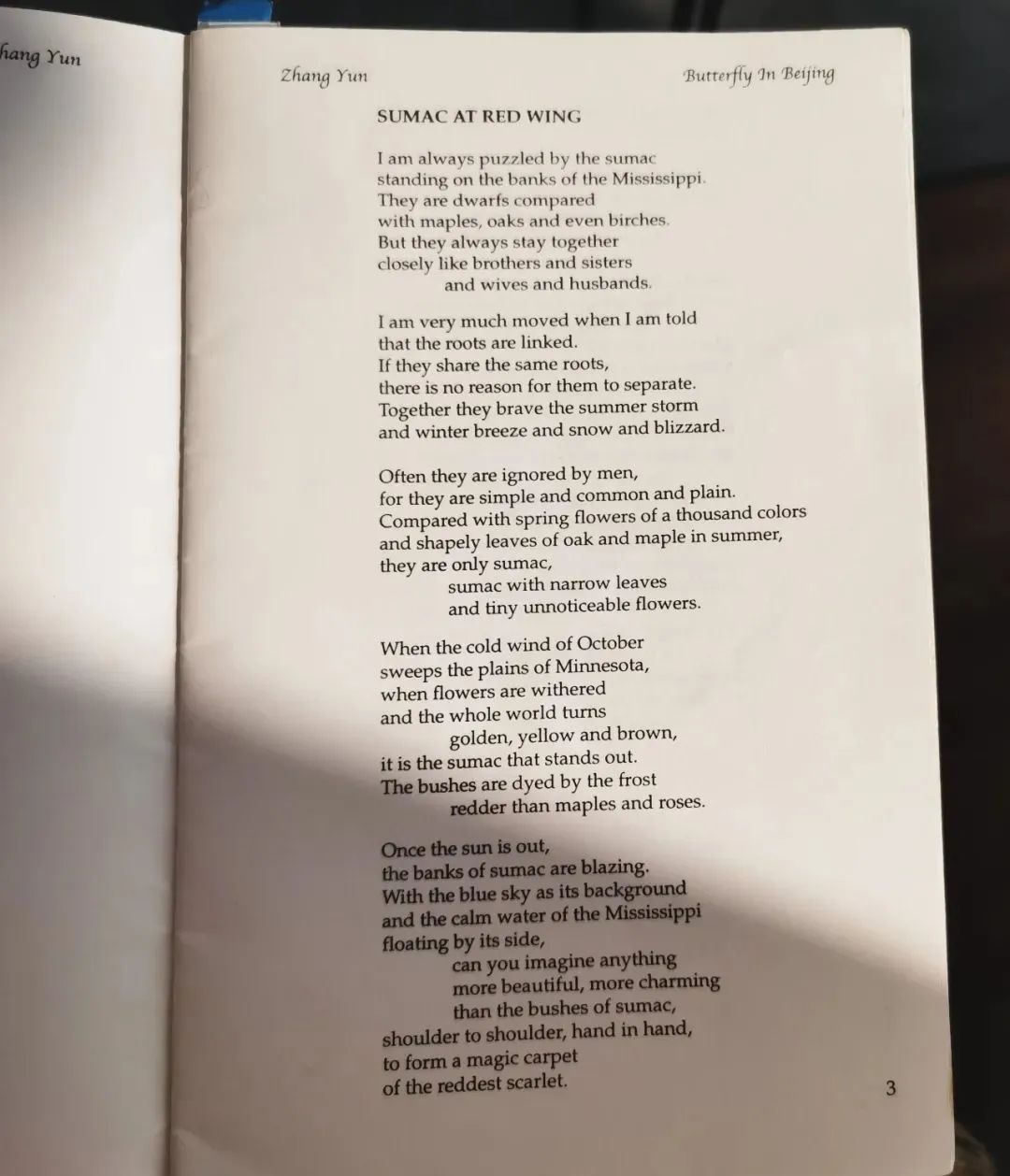

正好那个周末,我的另外一对美国朋友夫妇说,我们带你到密西西比河去转转,后来他们两口子开车带我到密西西比河边上,有一个小镇叫 Red Wing,是印第安人原来住的地方,特别美,两边岸上开着一种花,叫 Sumac,鲜红的一大片,太阳照在水上,美得不得了。后来我想就写这个吧,诗的名字就叫Sumac at Red Wing,这是我写的第一首英文诗。

张秐老师的处女作

过了几天,那个诗人给我打来电话,张秐的秐字他们发不出来的,他就叫我Yan。昨天你的诗写完了吗?我说写是写完了。他说你读给我听。我想打电话还可以,要是面对面我都不好意思。我就读给他听了。他听完以后说,下个礼拜我们诗歌朗诵会,你来读。我当时特别吃惊,我说我行吗?我又没有学过。他说你为什么不行?你来吧。

再后来,他说我跟你两个人出一本诗集怎么样?我说你别把我带上,你是诗人,我不行的。那时候我跟他和他太太关系都很好,他太太是一位画家,也写诗,我们就像兄弟姐妹一样,他说你以为你是我的妹妹,我就可以放低我的标准吗?我没有放低标准,你的诗是写的好的,他就出了那个诗集。

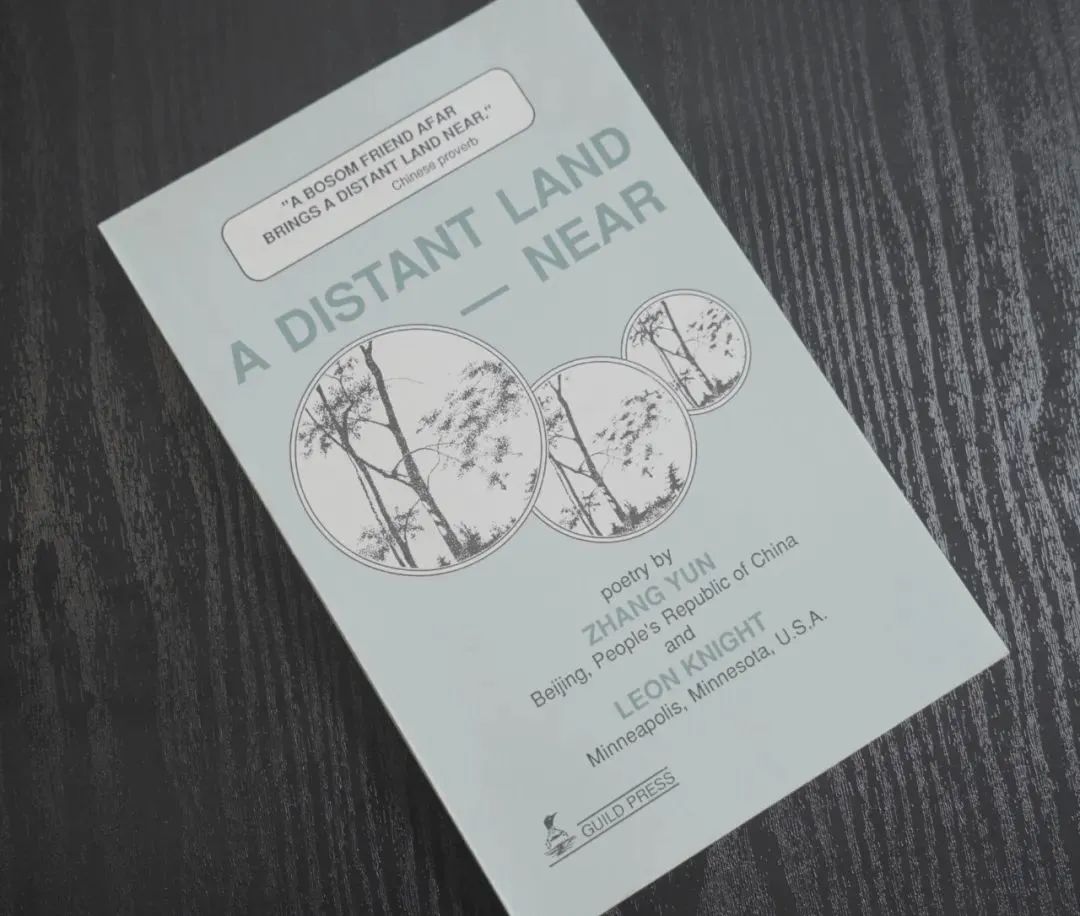

张秐老师和诗人兄弟合出的诗集

我家里有个二三十本,每年都要出几首诗,所以就一直写下来了。

其实诗并不神奇,个人有个人的风度,但是我碰到这个诗人,他说过一句话:诗就是从心里头流出来的,你只要把内心的东西表达出来,文字不是最重要的。我现在想,内心的东西我倒是有,我就可以写,所以后来就一直写诗。

19年疫情比较严重的时候,我的这位诗人兄弟因为糖尿病去世了,他们两口子都走了,我很怀念他们,他们对我比对兄妹还要亲热,我有什么困难他们都帮助我。后来我到明尼苏达大学教戏剧课的那一学期,也住在他们家。我觉得他们从内心里来讲,是非常火热的,对人的爱是非常火热的。不光是对我,他们对那些黑人朋友,印第安人朋友,都特别好。

2001年,张秐老师在明尼苏达大学访学期间,住在诗人夫妇家里

他们两个去世,我为他们写了诗,他们的少数族裔朋友还为他们做了一个诗歌集。

张老师觉得自己很幸运,一生中遇到过那么多内心火热的好人,不论是给了她生命的母亲,还是王佐良先生、许国璋先生这些恩师,以及明尼苏达大学系主任和待她如妹妹一样的诗人夫妇,都是她回望来时路时,照亮悠长记忆的点点星光。

小时候,在妈妈的羽翼下,她度过了自由自在的童年。长大后,那份自由曾不得不打些折扣。开始写诗以后,心灵的自由,流动的情感,一点一点被拓印在纸上,同时在心中不断晕染、扩大。这份慢慢成熟的自由自在,不会再被夺走。

幸福是什么?幸福就是克服你自己。这是82岁的张秐老师给出的答案。

80年代末,张秐老师和母亲——她生命中对她影响最大的人